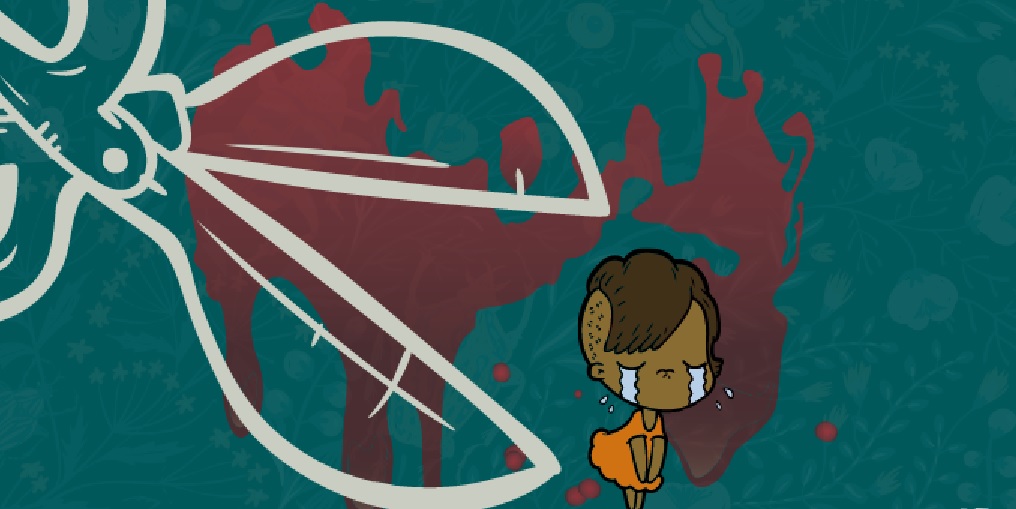

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengambil langkah progresif dalam upaya advokasi terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Fatwa ini terilhami oleh realitas di dunia kesehatan ketika banyak khitan perempuan berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi.

Berbagai penelitian telah mengungkap banyaknya manfaat dari khitan laki-laki, seperti manfaat kesehatan dan kenikmatan seksual. Bagi perempuan justru sebaliknya, berbagai penelitian kesehatan justru mengungkapkan banyaknya bahaya kesehatan dari praktik tersebut.

UNICEF merilis data bahwa pada tahun 2016 lebih dari 200 juta anak perempuan di dunia menjalani praktik ini. Sementara itu Indonesia menjadi negara urutan ketiga khitan perempuan tertinggi setelah Mesir dan Ethiopia. WHO merilis bahwa setiap tahunnya, negara di dunia menggelontorkan dana 1,4 milyar USD untuk masalah kesehatan yang timbul dari praktik tersebut.

Berjalannya praktik perempuan hingga hari ini justru berangkat dari pemahaman keagamaan dan praktik kebudayaan yang tidak komprehensif. Mirisnya, praktik yang membahayakan ini sudah menjadi nilai kebenaran di masyarakat bersamaan dengan mitos-mitos yang menyertainya.

“Perempuan yang tidak berkhitan akan binal, liar, dan nakal”, mungkin salingers pernah mendengar kalimat ini dari para orang tua. Saya justru melihat hal ini sebagai fenomena masyarakat yang terus melanggengkan pandangan patriarki khususnya pada perempuan yang tidak khitan.

Khitan Perempuan antara Agama, Budaya dan Kesehatan

Hingga hari ini, tidak ada produk hukum Islam yang mewajibkan khitan perempuan. Sejauh ini, ulama membangun pendapatnya dengan argumentasi-argumentasi yang sifatnya relatif dan tidak mutlak.

Akar sejarah hukum Islam menunjukkan Siti Hajar merupakan perempuan pertama yang melakukan khitan. Hal itu berawal dari Siti Sarah yang cemburu pada Siti Hajar. Nabi Ibrahim menawarkan solusi atas nadzar Siti Sarah yaitu dengan mengkhitan Siti Hajar dan membolongi daun telinga Siti Hajar (menindik). Jika khitannya Siti Hajar menjadi dasar syariat khitan perempuan, lalu mengapa menindik telinga tidak menjadi syariat?

Beberapa konstruksi budaya di Indonesia masih melanggengkan praktik tersebut. Suku Sasak mengenal praktik ini dengan sebutan sunat. Suku Bugis di Sulawesi mengenal khitan perempuan dengan istilah makatte oleh tenaga non-medis (dukun). Sebagian masyarakat di Suku Sunda dan Jawa juga masih melakukan hal serupa.

Saya lebih mengamini bahwa khitan perempuan bukanlah ajaran pokok agama Islam. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa khitan perempuan datang jauh sebelum Islam dan millah Ibrahim lahir. Suku Nomaden melakukan pratek ini 4000 hingga 6000 tahun SM. Sedangkan Nabi Ibrahim hidup sekitar 2000 tahun SM.

WHO sebagai organisasi kesehatan dunia jelas menentang praktek khitan perempuan. Anatomi klitoris perempuan yang berbeda dengan penis laki-laki menimbulkan masalah kesehatan serius . Masalah kesehatan yang sering timbul yaitu berupa disfungsi seksual, kehilangan kenikmatan seksual istri dan infeksi vagina akibat penggunaan alat-alat yang tidak steril oleh tenaga non-medis.

Lalu bagaimana relasi mubadalah memandang hal ini? Mubadalah tidak dapat kita terapkan secara serampangan. Dalam artian ketika laki-laki melakukan praktik tesebut maka perempuan juga, tentu tidak seperti itu.

Pembacaan mubadalah dalam hal ini justru kita arahkan pada relasi marital. Yaitu kenikmatan seksual adalah hak kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pemenuhan hak dan kewajiban seksual suami istri kita nilai menjadi salah satu faktor keharmonisan rumah tangga.

Negara Wajib Hadir

Efektivitas fatwa KUPI mengenai keharaman khitan perempuan tanpa alasan medis akan bertambah apabila pemerintah selaku “operator” hukum di Indonesia memberlakukan regulasi mengenai larangan khitan.

Regulasi praktik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1638/MENKES/PER/XI/2010. Namun, regulasi ini kemudian dicabut dengan Permenkes No.6 tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes No. 1638/MENKES/PER/XI/2010.

Permenkes terakhir menyebutkan bahwa praktik berbahaya ini bukanlah ranah kesehatan melainkan ranah keagamaan. Saya menduga hal ini terilhami oleh fatwa MUI No. 9A tahun 2008. Fatwa tersebut menyatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari fitrah dan syiar Islam serta peraturan yang melarangnya bertentangan syariat.

Permenkes No.6 tahun 2014 justru melemparkan standarisasi praktik ini kepada otoritas keagamaan. Hal ini membuat kerancuan dan kebingungan bagi saya mengenai standing point Permenkes ini. Apakah sedang berupaya menghapus khitan perempuan atau sedang mendukung eksistensi khitan perempuan.

Werner Menski menawarkan legal pluralism. paradigma ini berupaya mempertautkan antara hukum positif, hukum sosial dan hukum alam yang meliputi etika, moral, dan agama. Pandangan ini sebetulnya sangat cukup untuk pemerintah membentuk regulasi pelarangan khitan perempuan. Lebih lanjut, begawan hukum Indonesia Satjipto Rahardjo menawarkan pemikiran hukum progresif, bahwa hukum haruslah berpihak pada manusia itu sendiri.

Dalam relasi mubadalah, hal ini merupakan relasi sosial yang bersifat luas. Yaitu relasi negara dan warga negara dalam hal ini perempuan. Berdasarkan prinsip tolong menolong (ta’awun). Negara sebagai entitas yang memiliki kekuatan haruslah melindungi warga negara (perempuan) dari berbagai praktek yang merampas hak-hak reproduksinya. Seperti terhindar dari khitan perempuan yang banyak membawa kerugian.

Jika semua manusia adalah sama di hadapan hukum (equality before law) maka perempuan juga harus termasuk dalam hal tersebut. Equality before law saya maknai sebagai jaminan bahwa baik laki-laki maupun perempuan haruslah menerima manfaat yang sama dari sebuah hukum yang berlaku.

Sumber : Mubadalah